Особенности состава пародонтопатогенной микрофлоры зубодесневой борозды у пациентов с периимплантитами. Клинический случай

Актуальной проблемой имплантологии являются осложнения, в том числе периимплантиты, сокращающие сроки функционирования имплантатов [2]. В настоящее время в связи с большей доступностью для широких слоев населения и большей распространенностью операций дентальной имплантации относительная частота отторжения имплантатов составляет 0—15 % [4]. Причины отторжения имплантатов имеют инфекционный и неинфекционный характер [3]. Современные способы лечения периимплантитов основаны на тех же протоколах, что и для лечения пародонтита [4]. Однако исход лечения остается непредсказуемым [5].

Существует точка зрения, что воспаление тканей, окружающих имплантат, вызывает пародонтопатогенная микрофлора [6]. Однако данные о ее роли в развитии периимплантитов противоречивы [1].

Цель исследования

Изучение состава анаэробных пародонтопатогенных видов бактерий при периимплантитах с помощью набора реактивов «Мультидент-5».

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведено обследование пациентки, 53 лет, с осложнениями, развившимися в постимплантационный период через 14 лет после установки дентальных имплантатов.

Клиническое обследование включало анализ жалоб, анамнеза, показателей, отражающих состояние больного и местных изменений, в том числе индекса кровоточивости при зондировании, РМА, PI, API, OHI-S. Измеряли глубину патологического костного кармана в области имплантата, определяли наличие инфильтрата и отека слизистой оболочки в области воспалительного процесса или гнойного экссудата.

Степень резорбции костной ткани в области имплантата определяли при рентгенологическом исследовании с использованием ортопантомографии, прицельной рентгенографии, компьютерной томографии. При выраженной подвижности имплантата, а также при резорбции костной ткани более половины его длины проводили удаление дентального имплантата, кюретаж костной раны. Рану вели под йодоформной турундой.

Исследуемый материал был отобран из нескольких участков в области подвижных и стабильных имплантатов, пародонтального кармана и участка зубодесневой борозды в области естественного зуба без клинических признаков пародонтита. Образцы для исследования доставили в лабораторию молекулярно-биологических исследований НИМСИ МГМСУ в течение 2 часов.

ДНК выделили с помощью набора реагентов «Пробоподготовка универсальная» (ООО НПФ «Генлаб»). Амплификацию маркеров пародонтопатогенных бактерий I порядка Aggregatibacter (Actinobacillus) actinomycetemcomitans, Tannerellaforsythia (Baсteroidesforsythus), Porphyromonasgingivalis и пародонтопатогенов II порядка — Prevotellaintermedia и Treponemadenticola — проводили в термоциклере «Терцик МС-2» («ДНК-технология», Москва) с помощью мультипраймерного ПЦР набора «Мультидент-5» (ООО НПФ «Генлаб»). Клонированные образцы ДНК анализировали гель-электрофорезом в 1,6%-ном агарозе после окрашивания бромистым этидием [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Пациентка М., 53 лет, обратилась на кафедру факультетской хирургической стоматологии и имплантологии МГМСУ с жалобами на боль в области верхней челюсти справа и неприятный запах из полости рта. Объективно конфигурация лица не изменена, поднижнечелюстные лимфатические узлы справа увеличены незначительно, при пальпации безболезненные, открывание рта безболезненное.

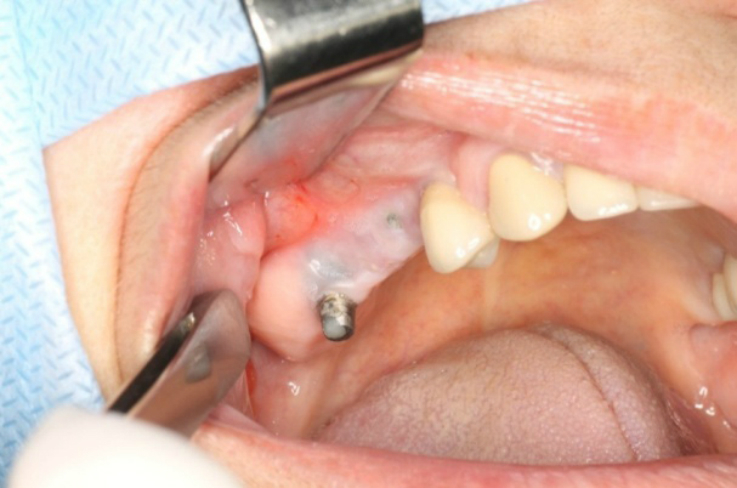

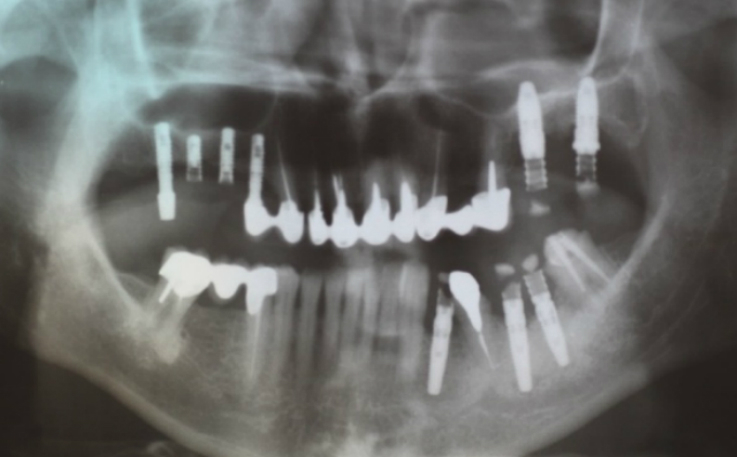

В полости рта определяется отек и гиперемия слизистой оболочки на уровне 17, 16, 15. В области 17 отмечается подвижность имплантата, при зондировании участка патологического костного кармана незначительное гнойное отделяемое, глубина кармана 6 мм. На уровне 16 и 15 имплантаты полностью погружены под слизистую оболочку (рис. 1).

Из анамнеза следует, что в 1998 году пациентке были установлены имплантаты. В сентябре 2011 года отметила подвижность ортопедической конструкции на верхней челюсти справа, в начале октября 2011 года при приеме пищи произошла расцементировка протеза. Пациентка обратилась в КДЦ МГМСУ для консультации и дальнейшего лечения. На ортопантомограмме определяется снижение уровня костной ткани более 1/2 длины имплантата на уровне 17, 16, 15, 14, менее 1/3 длины корней зубов 13, 12, 11, 21, 22, 23. На уровне 26, 27, 36 и 34 имплантаты в стадии остеоинтеграции (рис. 2), перелом основного винта на уровне 16, 15.

D.S. Частичное отсутствие зубов верхней и нижней челюсти, хронический генерализованный пародонтит средней степени тяжести, периимплантит 17, 16, 15. Перелом имплантатов на уровне 16 и 15. Пациентке рекомендовано удаление имплантатов на верхней челюсти справа на уровне 17, 16 и 15, определение микробиологического и интерлейкинового статуса, через 6 месяцев клинико-рентгенологическое исследование (ортопантомография, 3D-диагностика), ортопедическая диагностика для решения вопроса о повторном хирургическом лечении с применением дентальных имплантатов.

ЛЕЧЕНИЕ

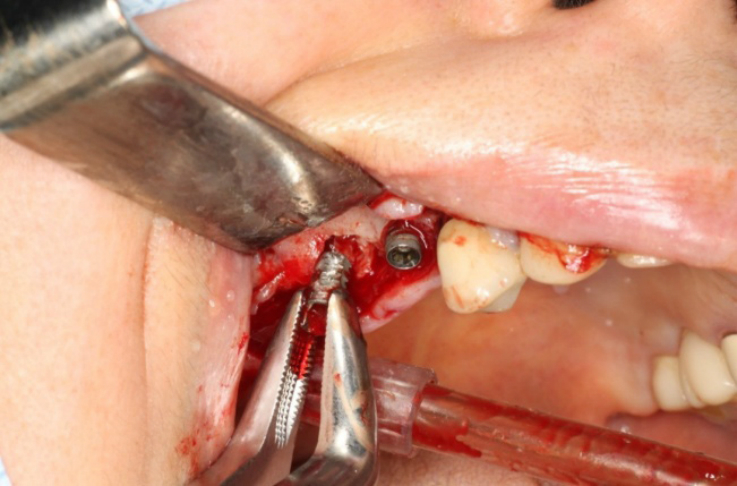

Под местной анестезией, непосредственно перед оперативным вмешательством произведен забор материала из патологического кармана в области имплантатов 17, 16, 15, пародонтального кармана 35, имплантата без признаков воспаления 26 и естественного зуба 43 при помощи стерильных бумажных штифтов, которые помещены в отдельные пробирки со стерильным физиологическим раствором (рис. 3).

Произведен разрез слизистой оболочки посередине гребня альвеолярного отростка верхней челюсти на уровне 16, 15, отслоен слизистый лоскут, при помощи щипцов и физиодиспенсера удалены имплантаты в области 17, 16 и 15, проведены тщательный кюретаж, антисептическая обработка 0,05%-ным раствором хлоргексидина. Рана ушита узловыми швами (рис. 4).

Удаленные имплантаты помещены в физиологический раствор в отдельные пробирки и вместе с ранее взятым материалом отправлены в лабораторию молекулярно-биологических исследований НИМСИ МГМСУ.

С помощью мультиплексной ПЦР и электрофореза в агарозном геле в области патологического костного кармана 17 выявлены ДНК пародонтопатогенных бактерий A. actinomycetemcomitans и P. intermedia, в области имплантата 16 — T. forsythia, A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis и P. Intermedia, в области имплантата 15 пародонтопатогены I порядка не выявлены. Около стабильного имплантата 26 выявлены P. intermedia и T. Forsythia. В содержимом пародонтального кармана 35 выявлены маркеры T. forsythia, T. denticola и P. gingivalis.

В области естественного зуба 43 без признаков пародонтита пародонтопатогенные виды бактерий не выявлены.

Таким образом, клинические проявления деструкции костной ткани, окружающей дентальные имплантаты, у пациентки М. сопровождались повышенным содержанием в периимплантатных тканях наиболее вирулентных пародонтопатогенных видов бактерий. В участках со стабильными имплантатами и здоровыми зубами без признаков активной формы пародонтита содержание пародонтопатогенных видов бактерий было ниже. Результаты данного исследования позволяют сделать заключение о целесообразности мониторинга динамики пародонтопатогенных видов микробов как в области дентальных имплантатов, так и естественных зубов в целях профилактики и лечения воспалительных осложнений.

ЛИТЕРАТУРА

- Николаева Е. Н., Чувилкин В. И., Панин А. М., Царев В. Н., Царева Т. В., Хитаришвили М. В. Экспрессия пародонтопатогенных бактерий 1-го и 2-го порядков у пациентов с периимплантитами // DentalForum. — 2011, № 4 (40). — С. 10—12.

- Робустова Т. Г. Одонтогенные стоматологические заболевания. — М.: Медицина, 2006. — 661 с.

- Чувилкин В. И., Царев В. Н., Панин А. М., Новиков С. А. Оценка эффективности применения фторхинолонов для профилактики воспалительных осложнений дентальной имплантации и синус-лифтинга // Российская стоматология. — 2010. — T. 3, № 3. — С. 17—23.

- Garg A. Peri-implant disease: the basics // Dent. Implantol. Update 2010 Vol. 21, № 11. — P. 81—83.

- Greenstein G., Cavallaro J. Jr., Tarnow D. Dental implants in the periodontal patient // Dent. Clin. North Am. — 2010. — Vol. 54, № 1. — P. 113—128.

- Shibli J. A., Melo L., Ferrari D. S., Figueiredo L. C., Faveri M., Feres M. Composition of supra- and subgingival biofilm of subjects with healthy and diseased implants // Clin. Oral Implants Res. — 2008. — Vol. 19, № 10. — P. 975—982.