Редкий случай наследственной патологии дентина

Редкая патология всегда вызывает интерес у клиницистов и привлекает к себе особое внимание. Ее актуальность очевидна как в диагностическом аспекте, так и в плане лечения, а также прогнозирования и профилактики ее последствий. Нам представилась возможность наблюдать случай наследственной патологии дентина, а поскольку это заболевание крайне редко встречается в практике врача, мы сочли целесообразным изучить состояние вопроса на сегодняшний день и поделиться результатами с коллегами.

Собирая и изучая литературу по обозначенной проблеме, мы убедились в ее малочисленности и противоречивости, что еще раз убедило нас в актуальности запланированного нами исследования. В доступной для нас на сегодняшний день литературе в основном представлен обзор уже имеющихся источников. Проводится описание гистологической картины и клинических симптомов различной патологии дентина, как правило, у детей. В качестве иллюстративного материала демонстрируют одни и те же черно-белые фотографии и рентгенограммы [8]. Практически не встречается сообщений о современных клинических исследованиях, из результатов которых вытекали бы конкретные практические рекомендации. Существует путаница в названиях заболеваний. Одно и то же заболевание описывается под разными названиями, и, наоборот, под одним и тем же названием описываются разные заболевания [9].

Шульц и Шройдер упорядочили и схематически представили типы генетической дисплазии дентина [3]: несовершенный дентиногенез I типа, несовершенный дентиногенез II типа, несовершенный дентиногенез III типа, дисплазия дентина тип I, дисплазия дентина тип II. Мы поставили для себя следующую цель: на основании анамнестических, клинических и рентгенологических данных определиться с примерным комплексом лечебно-профилактических мероприятий для больных с данной патологией.

Материал и методы исследования

Нами изучена родословная, представленная четырьмя поколениями. Родословная составлена тремя членами семьи — представителями двух поколений — на основании их знания истории семьи, а также воспоминаний и знаний других здравствующих сегодня членов семьи. Проведено клиническое и рентгенологическое обследование двух представительниц третьего поколения, родных сестер 22 и 24 лет, а также клиническое обследование представителя IV поколения — мальчика 1,9 года.

Результаты исследования и их обсуждение

Носителем заболевания в первом поколении была женщина. Во втором поколении из семи детей две женщины являются пробандами. В третьем поколении из тринадцати внуков заболевание имеют четыре женщины — все они дети носительниц заболевания. В четвертом поколении наследственная патология зубов обнаружена у одного из четырех представителей.

Общие сведения из анамнеза двух сестер: молочные зубы были серые, полупрозрачные и очень хрупкие. Наблюдалась задержка физиологической резорбции корней, поэтому молочные зубы удалялись. Кариесом временные зубы не поражались и никогда не болели. Постоянные зубы прорезались в нормальные сроки, но сразу же имели серый цвет и прозрачность (рис. 1а).

Уже в младшем школьном возрасте коронки постоянных зубов начали скалываться от физиологической нагрузки, в первую очередь шестые зубы. Границы сколов проходили по глубоким слоям дентина (рис. 2).

Дефекты коронок многократно пломбировались, но безуспешно. Пломбы выпадали быстро, иногда через несколько часов. У младшей сестры в 15—16-летнем возрасте были удалены четыре зуба из-за полного их разрушения. При клиническом исследовании установлено, что симптомы заболевания у сестер аналогичны, однако более выраженны у младшей сестры. Зубы имеют необычный цвет, но окраска зубов неоднородная. Цвет колеблется от серого до светло-коричневого с янтарной полупрозрачностью. У младшей сестры зубы окрашены более интенсивно, и здоровый вид у нее имеют только восьмые зубы. У старшей сестры нормальный цвет имеют верхние премоляры, а также сохранившиеся моляры (рис. 1б).

У обеих сестер более интенсивно окрашены зубы нижней челюсти. У старшей сестры зубы более крупные и имеют бочкообразную форму, у младшей бочкообразность зубов менее выраженна. Все зубы устойчивы. Имеются множественные сколы зубов. Края сколов находятся под десной, а линии сколов проходят по предполагаемым границам полостей зубов. Полости зубов облитерированы. Все участки обнаженного дентина имеют коричневый цвет, тверды и безболезненны при зондировании (рис. 3).

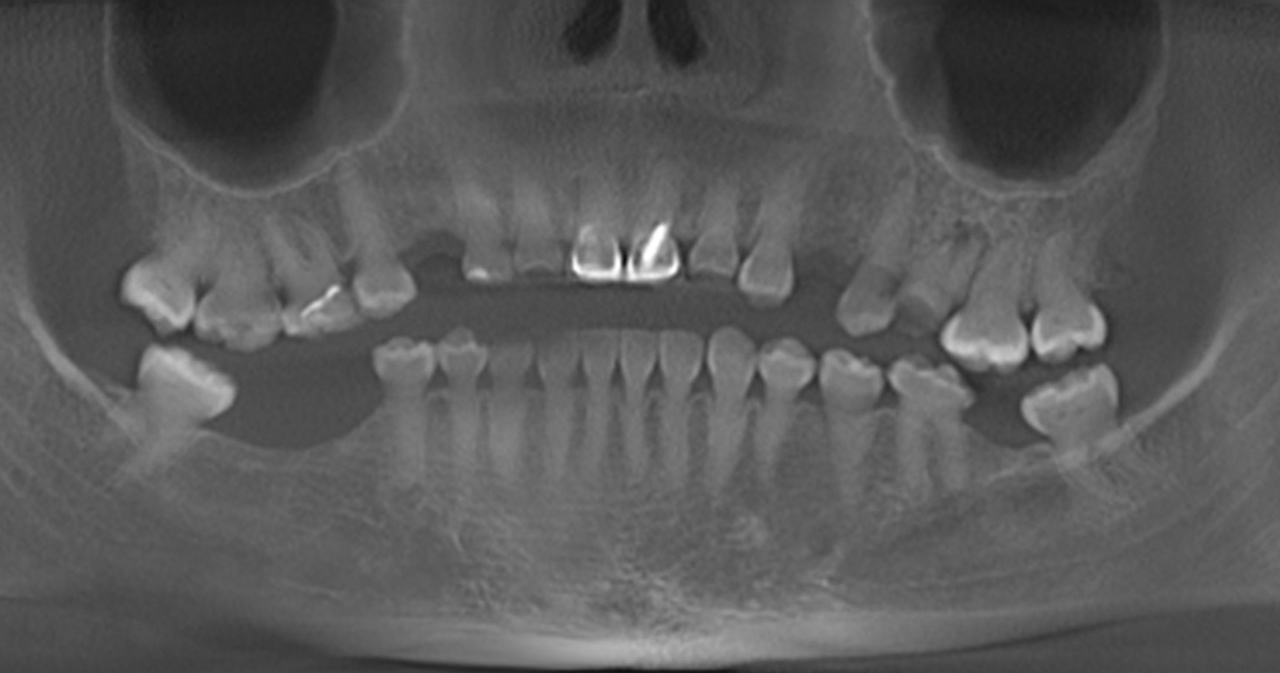

Холодовая проба отрицательная. Визуально заметная стертость окклюзионных поверхностей наблюдается только в области нижних резцов младшей сестры. Кариесом поражен только один зуб у старшей сестры. При рентгенологическом исследовании сразу же обращает на себя внимание полная облитерация полостей зубов (рис. 4).

Только у младшей сестры в области экватора коронок нижних третьих моляров определяется просветление в виде узких горизонтальных полосок. Второе, что привлекло наше внимание на ОПГ, — низкая рентгеноконтрастность дентина, из-за чего контуры корней ряда зубов «размыты». Третья особенность — необычно малая и, наоборот, необычно большая длина корней у некоторых зубов. Четвертая особенность — из-за контраста между широкими коронками и узкими шейками зубы имеют сходство с луковицами, особенно премоляры и моляры старшей сестры. Определяется горизонтальная линия перелома в области верхушечной трети корня зуба 1.1 у старшей сестры, а также штифтовые конструкции, оси которых не совпадают с осями корней, в зубах 1.1 и 2.1 у младшей сестры. И последнее — имеются нечетко определяемые участки просветления округлой формы у верхушек корней некоторых зубов.

При определении электровозбудимости пульпы аппаратом «Дигитест» была установлена витальность пульпы ряда зубов. У старшей сестры такими оказались все верхние премоляры и третьи моляры, а также зуб 4.7; у младшей — только третьи моляры и зуб 1.4. Следует отметить, что витальным оказался один из зубов с очагом просветления на рентгенограмме.

При внешнем осмотре сестер определяется некоторая схожесть пальцев рук с барабанными палочками.

К сожалению, мы не смогли по причинам этического порядка обследовать здравствующего сегодня пробанда из второго поколения семьи, но нам удалось узнать небезынтересные факты из анамнеза. В 25-летнем возрасте после неоднократного скалывания один из зубов пытались удалить, но безуспешно. Со слов врача, корни зуба были «спаяны» с костной тканью. В последующем в этом участке челюсти был изготовлен мостовидный протез. Через семь лет произошел откол коронок опорных зубов, корни которых также не смогли удалить, и они до сих пор находятся в челюсти. В настоящий момент у этой представительницы семьи (ей 55 лет) наблюдается деформация суставов на пальцах рук и ног неуточненной этиологии.

При клиническом обследовании мальчика 1,9 года выяснилось, что ребенок родился в срок, доношенный. Вскармливание грудное до 2 месяцев, прикорм с 5 месяцев, в 1,2 года перешел на общий стол. С 1 месяца принимал «Аква Д3» до года, с года — «СаКомпливит» детский. До года переболел ОРВИ три раза. В 1,6 месяца перенес пневмонию. Первый зуб появился в 7,5 месяца. К году прорезалось 6 зубов. После прорезывания зубы были полупрозрачные, серого цвета, режущие бугорки невыраженны (рис. 5).

Со временем цвет зубов изменился до янтарного. В год и семь месяцев зуб 51 скололся в пределах эмали. На данный момент не прорезались только 55, 65 зубы.

Сопоставляя клинико-рентгенологическую картину изучаемого случая с описанными в литературе симптомами известных наследственных заболеваний зубов, мы не смогли точно определиться с формой патологии дентина у наших пациентов.

Наибольшую сложность представляет дифференциальная диагностика несовершенного дентиногенеза II типа и дисплазии дентина II типа, поскольку не описаны симптомы, патогномоничные для каждого из этих заболеваний. Нет полного соответствия картины нашего случая с описанными симптомами несовершенного дентиногенеза.

Так, например, при несовершенном дентиногенезе I и II типа в качестве главного симптома авторы указывают патологическую стираемость и ломкость зубов, причем сначала происходит скалывание эмали, а затем — быстрое истирание дентина. Объясняется это явление плохой связью эмали с дентином и мягкостью дентина. В нашем случае линии сколов проходят не по дентиноэмалевой границе, а по глубоким слоям дентина, возможно, на уровне полости зуба. Явно заметного стирания коронок зубов мы не наблюдали, за исключением небольшого стирания режущих краев в нижних резцах у младшей сестры. По нашему мнению, важную роль в ломкости коронок, кроме неполноценности структуры дентина, играют диспропорции размеров коронок и шеек зубов. Еще один симптом, имеющийся в нашем случае и не встречающийся в литературе, — непропорционально длинные корни у некоторых зубов.

Таким образом, отсутствие полного соответствия клинико-рентгенологической картины нашего случая с описанными в литературе формами заболеваний свидетельствует о том, что период накопления информации по данной патологии далек от завершения, и позволяет сделать следующие выводы: каждый случай наследственной патологии дентина заслуживает пристального внимания, динамического наблюдения и требует отдельного описания.

Практические рекомендации

Исходя из вышеизложенного считаем возможным предложить примерный комплекс лечебно-профилактических мероприятий:

- Для профилактики сколов коронок зубов с патологией дентина следует избегать употребления твердых и контрастных по температуре продуктов. Оптимальный вариант — кулинарно обработанная теплая пища.

- При возникновении небольших сколов проводить пломбирование дефектов классическими СИЦ. При препарировании дефектов не допускать вибрации боров, не использовать холодную воду, а дефекту придавать ретенционную форму.

- При крупных сколах после пломбирования дефектов зубы обязательно в короткие сроки покрывать искусственными коронками из материалов с низким коэффициентом теплового расширения. Первые постоянные моляры покрывать искусственными коронками в обязательном порядке сразу же после прорезывания.

- Рекомендуемая некоторыми авторами [5, 6, 12] длительная реминерализирующая терапия вряд ли оправданна, поскольку в зубах с облитерированными пульповыми камерами и дентинными канальцами полноценная диффузия и ионный обмен сомнительны, что косвенно подтверждается крайне низкой поражаемостью зубов кариесом.

- Целесообразность рекомендуемого рядом авторов [7] эндодонтического лечения зубов с очагами просветления на рентгенограмме также вызывает сомнение. Во-первых, потому что вряд ли они имеют воспалительную природу, поскольку в нашем случае в анамнезе отсутствуют какие-либо симптомы пульпита и периодонтита; во-вторых, эндодонтические вмешательства крайне затруднительны, а в многокорневых зубах вряд ли вообще возможны. При возникновении клинических симптомов со стороны периодонта целесообразно оперативное вмешательство с ретроградным пломбированием.

- При наличии дефектов зубных рядов — съемное протезирование.

ЛИТЕРАТУРА

- Болезни зубов некариозного происхождения. Пособие для студентов lll—V курсов стоматологического факультета / Сост. и научн. ред. Н. Ф. Алешина, В. Ф. Михальченко, А. Г. Петухин, Т. Н. Радышевская. — Волгоград, 2005. — 98 с.

- Грошиков М. И. Некариозные поражения тканей зуба. — М.: Медицина, 1985. — 176 с.

- Ивериели М., Абашидзе Н., Алания К. Классификация, клинические особенности и частота случаев несовершенного дентиногенезе у пациентов с несовершенным остеогенезом // ДентАрт. — Полтава, 2012. — № 1. — С. 64—71.

- Курякина Н. В. Терапевтическая стоматология детского возраста. — М.: Медицинская книга, 2004. — 167 с.

- Куцевляк В. И. Детская терапевтическая стоматология: Учебное пособие для студентов стоматологического факультета и врачей-интернов. — Балаклея: ИИК «Балаклейщина», 2002. — 420 с.

- Некариозные поражения зубов. Методические рекомендации / Сост. Н. В. Булкина, В. В. Масумова, Л. Б. Белугина. — Саратов, 2001. — 65 с.

- Персин Л. С., Елизарова В. М., Дьякова С. В. Детская стоматология. — 5-е изд.,перераб. и доп. — М.: Медицина,2006. — 156 с.

- Терапевтическая стоматология / Е. В. Боровский, В. С. Иванов, Ю. М. Максимовский, Л. М. Максимовская. — М.: Медицина, 2001. — 153 с.

- Терапевтическая стоматология: Учебник для студентов медицинских вузов / Под ред. Е. В. Боровского. — М.: Медицинское информационное агентство, 2003. — 840 с. (172).

- Терапевтическая стоматология / Ю. М. Максимовский, Л. Н. Максимовская, Л. Ю. Орехова. — М.: Медицина, 2002. — 640 с.

- Хельвиг Э., Климейк И., Аттин Т. Терапевтическая стоматология / Под ред. А. М. Политун, Н. И. Смоляр. — Львов: ГалДент, 1999. — 409 с.

- Федоров Ю. А., Дрожжина В. А. Клиника, диагностика и лечение некариозных поражений зубов // Новое в стоматологии. Спецвыпуск. — 1997, — № 10. — С. 145.